精密根管治療が必要とされる方

- 他クリニックで抜歯を勧められた

- 虫歯によって歯が痛む

- 熱いものや冷たいものが歯にしみる

- 過去に治療した歯が痛む

- 痛みがあったのに急に引いた

根管治療とは

根管治療とは、根管内から歯髄や壊死した歯髄、細菌を取り除き、消毒を行い、充填剤で密封する治療法のことです。

根管内部は複雑な構造をしているため、裸眼での治療は極めて難しい治療です。したがって根管治療を行っても、見落としや感染部分、細菌の取り残しが生じてしまうケースも少なくありません。

国内の根管治療の成功率は45%以下

根管治療はごく一般的な歯科治療ですが、残念なことに日本での根管治療の成功率はとても低いものです。「60,000人の患者様の治療後のレントゲンを確認したところ、不完全な根管治療をされていた歯が55%であった」という報告があります。つまり、根管治療の成功率は45%以下ということになります。

根管治療の成功率が低い要因

根管治療の成功率が低い要因に治療方法の制限が挙げられます。保険診療による根管治療では、使用できる器具や薬剤などに制限が設けられているため、「再発させない」「歯を残す」ための治療難易度は格段に上がります。

治療の精度が低いとわずかな隙間や、感染組織、細菌の取り残しによって、痛みや違和感が再発することになります。

精密根管治療と根管治療の違い

精密根管治療と根管治療の違いは行える治療の幅です。根管治療では保険診療なので使用できる器具や薬剤など細かく決められていますが、精密根管治療では使用できる器具や薬剤などに制限がないため、医師の判断で治療に必要なものを使用できます。 また、根管治療は精密な治療を求められますが、肉眼での治療には限界があります。しかし、精密根管治療であれば、マイクロスコープと呼ばれる歯科用顕微鏡が使用でき、肉眼で確認することが不可能な患部も医師が目視することで、精密な治療が実現されます。

根管治療が必要な症状

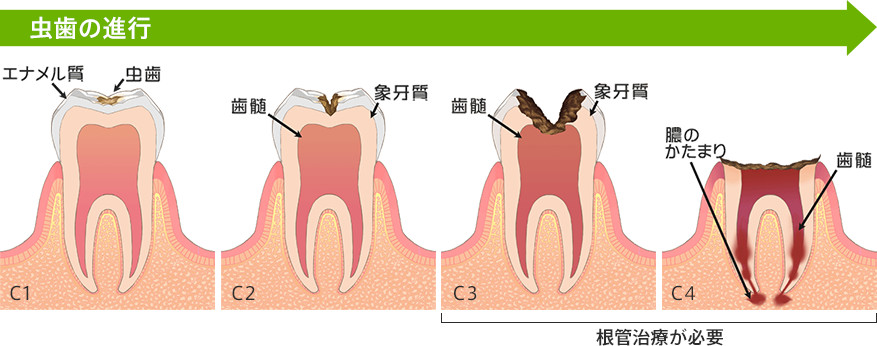

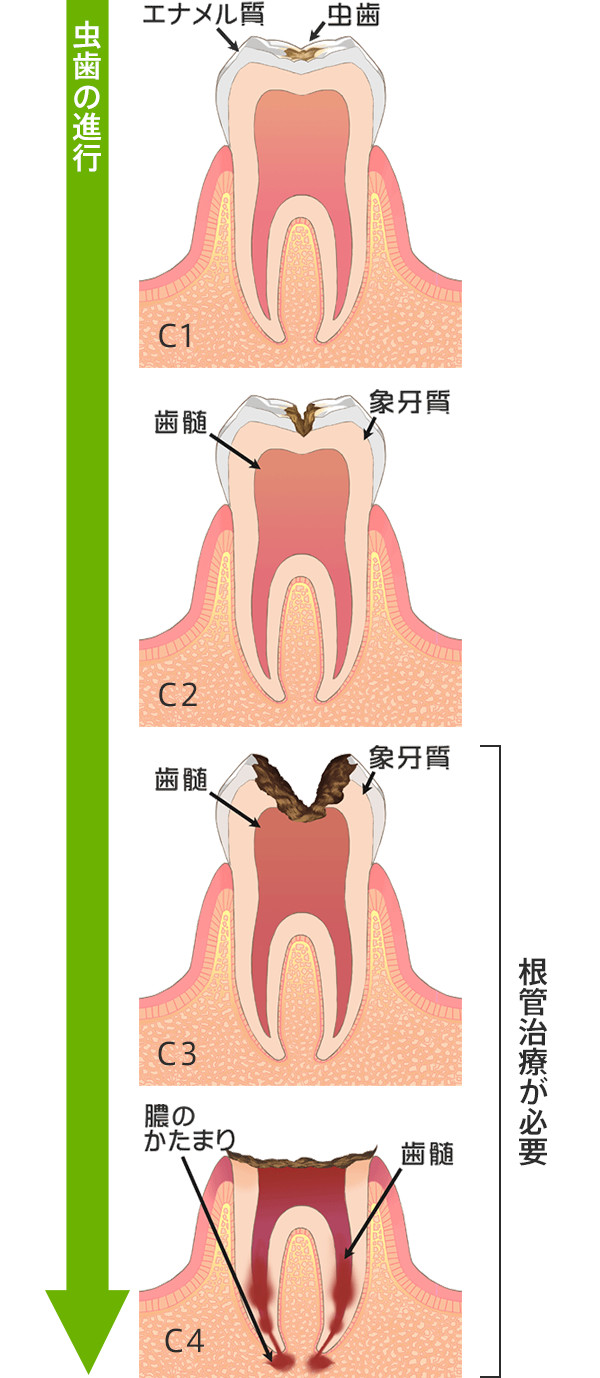

虫歯の進行状況とカリエス分類

根管治療は、虫歯の原因菌が歯髄に達するC3とC4の段階の歯に対して行います。

虫歯を放っておくと、歯の表面のエナメル質からその奥の象牙質へ、さらにその奥の神経へと進行してしまいます(C3)。

さらに虫歯が進行すると、歯はほとんどなくなり、神経も壊死します。神経がないため一時的に痛みがなくなりますが、細菌が歯の根の尖端に達して膿ができると、再び痛みが生じます(C4)。

歯科ではCO、C1、C2、C3、C4は虫歯の進行度を表しています。先頭についているCは「カリエス(Caris)」の略で虫歯を指しています。

- CO・・・要観察歯と呼ばれる初期の虫歯です

- C1・・・エナメル質に細菌がとどまっているため、少し削れば治療可能です

- C2・・・象牙にまで感染が広がり、痛みや知覚過敏が生じることがあります

- C3・・・虫歯が神経まで達し、激しい痛みを伴う状態

- C4・・・虫歯によって歯が溶け、根だけになった状態

根尖性歯周炎

根尖性歯周炎とは、歯の根の周辺組織が炎症を起こしている症状のことです。

根尖性歯周炎の症状は、歯が浮くような感じ、噛むと響く、鈍痛、持続性の痛み、リンパ節の腫れ、歯茎の腫れ、診察時に歯を軽く叩くと強く痛む(打診痛がある)、歯の動揺、顔面の腫れなどが挙げられます。

根尖性歯周炎の原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 虫歯や歯周病が原因で神経が壊死し、歯の根が細菌感染する

- 歯に強い衝撃が加わったことがきっかけで神経が壊死し、歯の根が炎症を起こす

- 根管治療で細菌の取り残しがあり、再発する

3つ目の根管治療後の根尖性歯周炎は特に注意が必要です。一度根管治療をしたはずなのに痛みや腫れがある場合は、根尖性歯周炎の疑いがあります。

根管治療は再治療を繰り返すごとに成功率が下がります。そのため、一度目の治療で細菌を取りきることが重要です。

根管治療がなぜ必要なのか

根管治療を受けずに、細菌による炎症を放置することで下記のようなリスクを伴います。

それぞれ解説していきます。

- 抜歯の可能性が高くなる

- 感染した歯の周辺にも影響が出る

- そのほかの病気のリスクを高める要因になる

抜歯の可能性が高くなる

根管治療を放置することで抜歯をしなければならない可能性を高めてしまいます。根管治療は歯を残すための治療です。ご自身の歯を少しでも残したい方は根管治療が必要な状態を放置せずに、きちっと治療して治すことをおすすめします。

感染した歯の周辺にも影響が出る

繁殖した細菌は周辺の組織に広がっていきます。周辺の組織に影響が出ると顎の骨を溶かしたり周辺組織を破壊したりします。根管内で繁殖した細菌は自然消滅することはないのでできるだけ早く根管治療を受け、適切な処置の下、原因を除去しましょう。

そのほかの病気のリスクを高める要因になる

根管内で繁殖した細菌は、放置すると血管の中に入り込んでやがて全身をめぐります。その結果、血管内に血栓を作り、脳梗塞や心筋梗塞などの病気を引き起こすリスクを高めてしまいます。

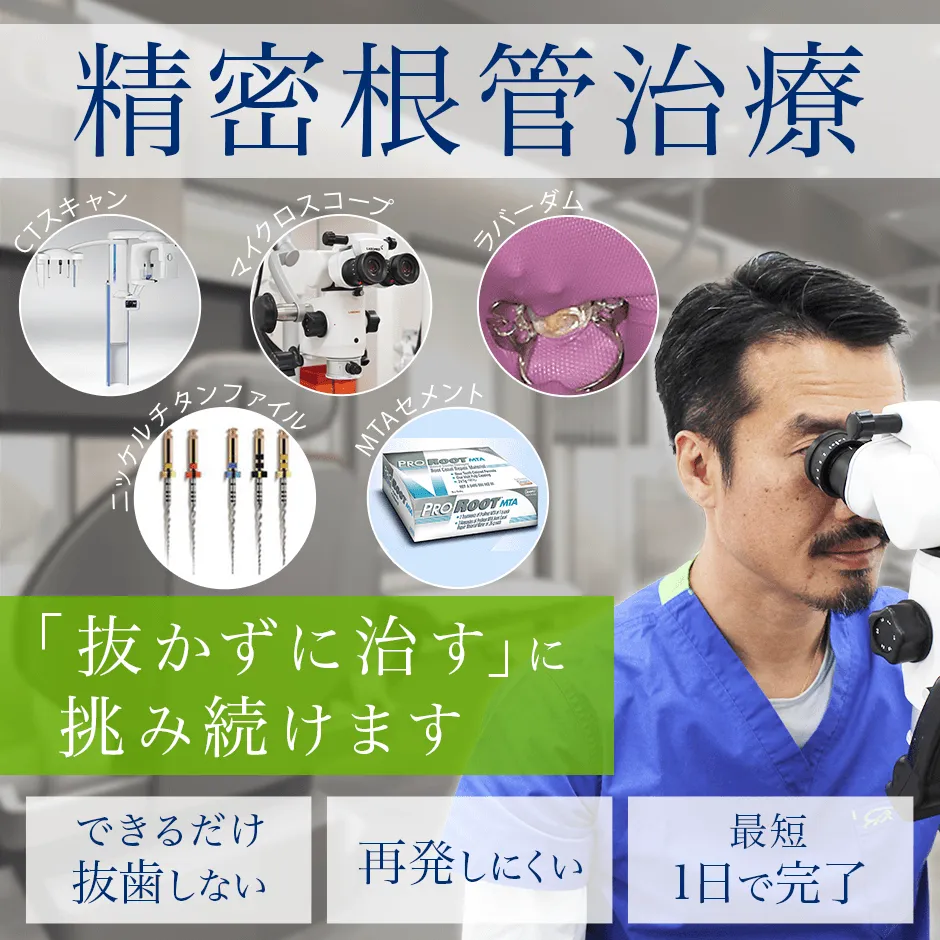

精度の高い精密根管治療

マイクロスコープやCTといった精密歯科機器の登場により、根管治療の精度は大きく向上し、根管の見落としや感染組織の取り残しといった従来の課題が大幅に改善されました。

機器が高額であることなどから、国内の歯科医院への導入率はまだ低いものの、マイクロスコープを使用した精密根管治療の成功率は高く、世界の根管治療専門医の間ではスタンダードになっています。ウケデンタルオフィスでもこれらの精密機器を完備。根管治療を成功に導くため世界基準の治療環境整備に努めています。

ウケデンタルオフィスの

精密根管治療の特徴

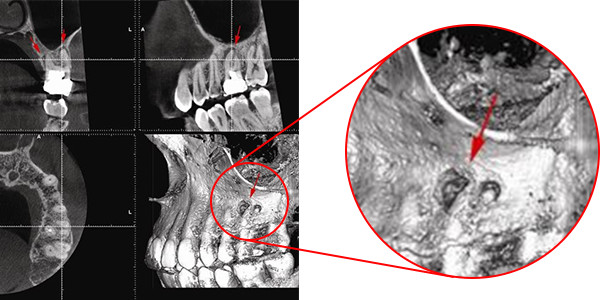

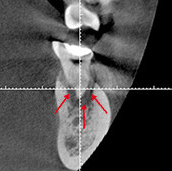

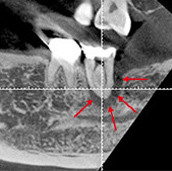

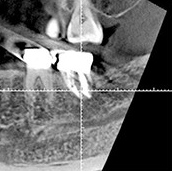

CTスキャンによる精密検査

根管治療を成功させるためには、まずは根管内や顎の骨の状況を詳しく分析する必要があります。レントゲンでは2次元の平面的な情報しか得られませんが、CTを用いれば3次元の立体的な情報が得られ、様々な角度から口腔内の状況を確認することができます。

根管治療の成功率を左右する要素は様々ありますが、特に難症例において「見えない部分を立体的に把握する」CT検査の意義は極めて大きいと言えます。

ラバーダムによる無菌的処置

ラバーダムとは根管治療を行う歯を隔離するために用いるゴムのシートです。

根管治療後の再発を予防するには、根管内部の細菌を徹底的に除去した上で、充填剤で密封する必要があります。

ラバーダムは治療を行う歯への細菌の侵入を防げるほか、根管治療の際に使用する薬液から粘膜を保護したり、治療に用いる器具の誤飲、誤嚥の防止にも役立ちます。

ウケデンタルオフィスでも再発を予防するためにラバーダムを使用しています。治療中、少し息苦しいというデメリットはありますが、ラバーダムは精密根管治療には無くてはならないものです。

マイクロスコープと

ニッケルチタンファイルを用いた

細菌除去

マイクロスコープとは通常の8~20倍に拡大できる顕微鏡です。

マイクロスコープを導入していないクリニックでは、歯の根の長さを測る計測機器、レントゲン写真、手の感覚による手探りの感覚で細菌除去が行われています。

しかし、根管内部は湾曲していたり網状構造になっていたりと非常に複雑な構造をしており、目視では細かな部分まで確認することができません。マイクロスコープを使用すれば、目視とは異なり感染部分を見落とすこともないため、より正確な治療を行うことができます。

ニッケルチタンファイルを使用する

メリット

ファイルとは根管内側の汚染された歯質の除去を行う治療器具です。

ニッケルチタンファイルを用いると、従来のステンレスファイル使用時よりも短時間で治療を終えることができます。

根管治療では、細菌の侵入や再感染を防ぐために根管充填材をすきまなく詰めることが重要です。そして、根管充填剤をすきまなく詰めるには、歯の根に十分な空洞を作り尖端まで貫通させる必要があります。ニッケルチタンファイルで細菌除去すると同時に歯の根の尖端までしっかり空洞を作ることにより、根尖まで根管充填できるようになりました。

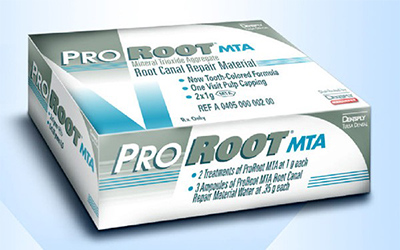

MTAセメント(再感染予防)

根管内の感染物質を取り除いた後、洗浄・消毒を完了したら、最後に充填材で封鎖を行い、歯髄腔(神経を取り除いた空洞)に感染源が侵入しないようにする必要があります。

当院では、従来使用されていたガッタ・パーチャポイントだけでなく、症例に応じて、封鎖性・生体親和性に優れたMTAセメントと呼ばれる最新充填材を使用しております。

ウケデンタルオフィスの

精密根管治療の症例写真

CTで見ると

施術名:精密根管治療

施術の内容:根管治療 + ファイバーポスト + セラミッククラウン

施術の副作用(リスク):治療後に疼痛、咬合時痛、冷温痛、腫脹、出血、むくみ、神経麻痺、血管損傷を生じる事があります。症状によっては抜歯が必要な場合があります。

施術の価格:¥270,500

精密根管治療の長既経過症例をさらにご覧になりたい方は下記ページにまとめているのでぜひご覧ください。

ウケデンタルオフィスの

精密根管治療の流れ

STEP1

精密検査

STEP2

無菌的処置(ラバーダム)

STEP3

細菌除去

STEP4

再感染予防

STEP1:精密検査(CTスキャン)

CTスキャンでは、顔全体を360度から撮影します。大量の断面画像を元にコンピューターで3次元化して、様々な角度から分析します。

レントゲン撮影では確認できない、病変や歯の状態を内部の位置関係も含めて正確に確認する事が可能です

STEP2:無菌的処置

ラバーダムを使用することで根管内の細菌を除去するうえで、治療中に他の歯への侵入を防ぐだけでなく、治療部位への唾液の侵入、薬剤の漏れなどを防ぐ役割も担っています。

STEP3:細菌除去

マイクロスコープを使用し、目視では見えない根管内部を可視化して、より精密な治療を可能にしています。

また、ニッケルチタンファイルは従来のものよりもしなやかにできているため、歯の根の尖端付近まで根管治療が可能です。

STEP4:再感染予防(根管充填)

感染物質を取り除き、洗浄・消毒が完了したら、最後に充填剤を使用し、治療箇所を埋めます。

治療箇所を埋めることで感染源の侵入を防ぎます。

精密根管治療の費用

治療期間については症状により前後しますが、最短1日より対応いたします。

また、北海道から沖縄まで遠方からご来院される患者様も多数実績がございますので、お気軽にお問合せください。

全ての費用は事前に御見積をさせていただき明確にご提示いたします。

| 前歯 | ¥110,000 |

|---|---|

| 小臼歯 | ¥132,000 |

| 大臼歯 | ¥154,000 |

医療費控除の対象となります

自費の治療費(審美を除く)は医療費控除の対象となり、所得税の確定申告時最高200万円を限度として年間所得から控除できます。

お支払い方法

治療費のお支払いには、現金だけではなくクレジットカードやデンタルローンもご利用いただけます。

医療費控除とお支払方法の詳細は料金ページをご覧ください。

医療広告ガイドライン薬機法に関する記載

プロルートMTAは、国内においては薬機法上の承認を受けておりません。

〈入手経路〉

ササキ株式会社から入手

〈国内の承認医薬品等の有無〉

現時点では、同一の効果を有する国内承認医療機器はございません。

〈諸外国における安全性等に係る情報〉

プロルートMTAは、歯科治療に伴う個別のリスク以外の重大な副作用の報告はありません。

精密根管治療は

ウケデンタルオフィスへ

精密な根管治療は、貴重なご自身の歯を守り、その寿命を延ばすための重要なステップです。

最新の技術進歩により、これまで困難であった難易度の高い治療も精度高く治療するこが可能となりました。ただし、高度な機器を駆使するだけでなく、それを操る歯科医師の熟練した技術が不可欠です。 さらに、この治療を早期に施すことで、歯を健康に保ち、将来的な抜歯や周囲の歯肉・骨への感染リスクを減らすことができるのです。

ウケデンタルオフィスでは、歯の問題でお悩みの方はもちろん、他の歯科で抜歯を勧められた方にも、その歯をできる限り救うための最適な歯科治療をご提供することをお約束します。